※2020年2月1日リライト

この記事は、送風機を選定する上で注意が必要なサージングについてご紹介する記事です。

- 送風機のサージング現象が理解できる!

- サージングを避ける方法がわかる!

1. サージングとは

まず最初に送風機のサージングについて説明します!

送風機やポンプ等の流体を送る機器で発生する、

振動や脈動により運転できなくなる異常状態

具体的には送風機メーカーの資料によると、

静かに運転していた送風機が、急に管路の圧力と流れに激しい振動と変動を起こし、運転が危険になることがあります。これをサージングといい、この現象は圧力が高く動力が大きいほど激しく、場合によっては羽根車や軸受の事故にもつながります。

出典:テラル参考資料より

と記載があります。

送風機やポンプ等の流体を送る機器を扱っている人なら一度は聞いたことのある現象かと思います。

安定運転、安定稼働が求められる送風機・ポンプの選定には必須の知識なので、この機会にしっかりと理解しましょう!

2. サージング発生の原理

続いて、どうしてサージングが発生するか理解しましょう!ここでは、送風機の性能曲線を使って説明します!

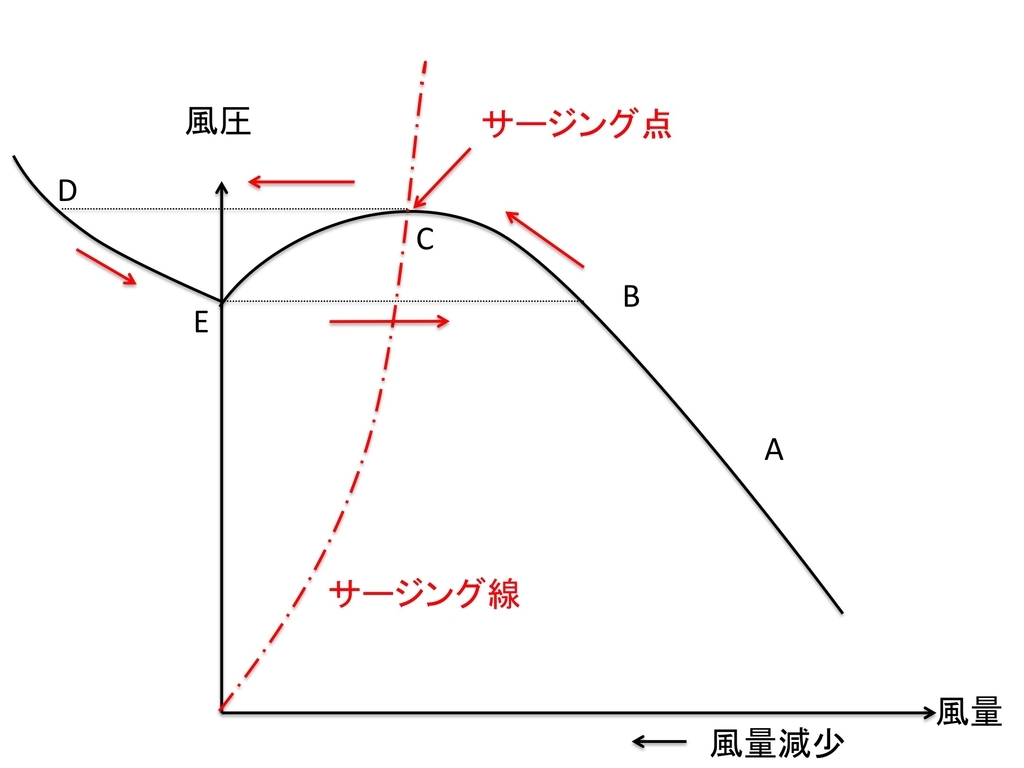

下のグラフのC点をサージング点と呼び、ここよりも左側、つまり流量が少ない運転状態でサージングは発生します。

性能曲線のサージング点より左側で運転すると発生する!

今、C点で運転しているとします。

今、C点で運転しているとします。

ここから、抵抗が増えることで風量が低下した場合、運転点が左に動きます。EC間では流量が下がると圧力も下がります。

つまり、それまで送風していた吐出側の配管圧力より、送風機吐出圧力が低くなるので、空気には逆流する側に力が作用します。

上のグラフ中のDE曲線は送風機が正回転しているときに、空気が吐出し側から吸込側へ逆流する場合の性能を示したものです。

つまり、逆流するので、C点からD点に移動することになります。しかし、D点では流量が少なすぎるのでE点まで移動し、圧力が同じであるB点まで移動し、抵抗曲線との交点である運転ポイントC点まで戻ってきます。

このC→D→E→B→Cの繰り返しがサージングを発生させるのです。

これは、CE間が流量の増加とともに圧力が上昇し、流量の減少とともに圧力が減少するという、運転が安定しない条件となっているから発生します。

3. サージングの対策

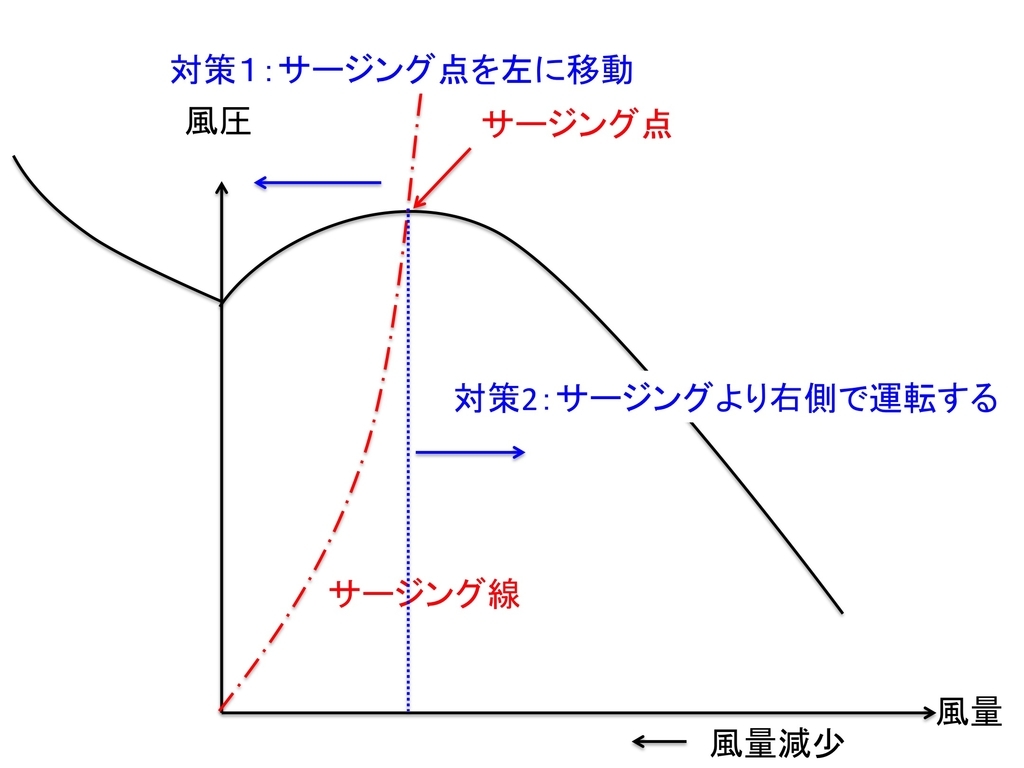

サージングへの対策としては、主に2つあります。

- サージング点を左に移動させて、不安定領域を狭くする

- サージングより右側で運転する

それぞれについて説明していきます。

対策1:サージング点を左に移動させて、不安定領域を狭くする

前回記事でご紹介した、入口ダンパ開度を絞るなどの吸込み側を絞ることでサージング点は左に移動します。

対策2:サージングより右側で運転する

流量を意図的に増やすことで運転ポイントは右へ移動するので、送風機吐出側配管に大気放出をつけたり、送風機吸込み側へのバイパスラインを追加することで、サージング点を避けて運転することが可能です。

実際に送風機を選定する上では、想定される運転ポイントがサージング点より右にあることを確認することが重要です。

上記の対策は、その上での対応策と考えましょう!

4. サージングまとめ

- サージングとは、機械が振動・脈動し運転できなくなる異常状態!

- 性能曲線のサージング点より左側で運転すると発生する!

- 選定した送風機の運転点が、性能曲線上のサージング点より右側にあるか確認しよう!

もしサージングが発生した場合の対策としては

- 対策1:入口ダンパを絞り、サージング点を左側に移動させる!

- 対策2:風量を意図的に増やし、サージング点の右側で運転する!

送風機の選定にはサージング以外にも様々な知識が必要です。メーカーのHPで技術資料を読むのもいいですし、参考書を買って勉強するのも良いと思います。

【おすすめ参考書】

【関連記事】

【関連記事】

[…] また、この方式は別の記事で紹介しているサージングと呼ばれる異常運転状態への対策としても有効です。 […]