この記事は、株式相場の状況判断につかえるイールドカーブ(年数別の金利変化を表にしたもの)の現状をご紹介します。

イールド・カーブについては、以前の記事で詳しく紹介しています!

目次

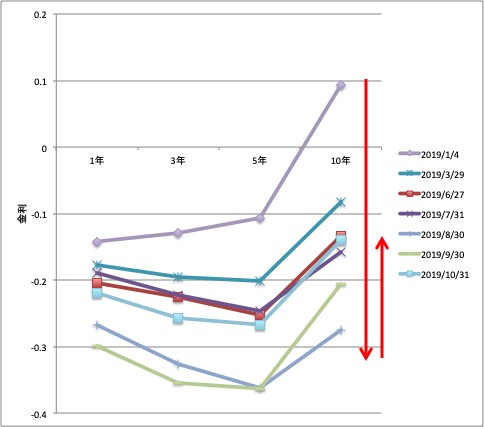

1. 2019年11月 日本 〜金融相場〜

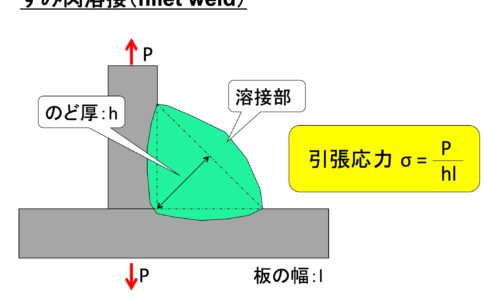

1.1 イールド・カーブ

引き続き、日本国債の金利は下がり続けています。2019年8月、9月にアメリカ・EUの金融緩和の影響を受け、一時的に金利は下がったが、10月末には、以前と同程度の水準を維持しています。

相場サイクルでいうと、金融相場の始まりで止まっていると思われます。むしろ、金融緩和しているけど、まったく景気の上昇・インフレが進んでいない状態です。

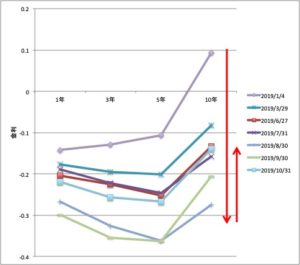

1.2 ブレーク・イーブンレート(BEI)

上のグラフはブレークイーブンレートという指標で、【期待インフレ率】を表します。

昨年の12月から急激に減少し、約1年経過した11月現在まで下降し続けています。日本の将来の景気に対する期待はあまりされていないですね。

1.3 バフェット指数

出典:投資の森

【株式市場の時価総額÷その国のGDP×100】

有名な投資家 ウォーレン・バフェットが株式市場の割安・割高を判断する参考にしている指標です。

100を超えると暴落の危険があると言われており、リーマンショック前で109程度です。

【2019年11月20日の日経平均のバフェット指数:119】

現在は基準の100を超え割高水準にあることがわかります。2015、2016年頃から継続して100を超えている状況です。

マイナス金利の金融緩和が始まったころからずっと続いている印象ですね。本来は、金融緩和により企業業績が向上し、GDPが上昇することで、バフェット指数も100を超えない範囲で推移することが望ましいです。ただ、いくら金融緩和しても景気が良くならないので、低金利により株価だけが上昇し、割高な状況になっていると考えられます。

1.4 日経平均株価

出典:楽天証券 | ネット証券(株・FX・投資信託・確定拠出年金・NISA)

2019年2月〜9月ごろまで横ばいで推移していましたが10月年頃より上昇しています。また、52週移動平均線も若干上向きになっており、昨年の11月から1年経過し、ようやくトレンドが上向きになりそうな気配がします。

金融相場

- 本来は、割安株を探し投資するのに適した環境

- 現状は、金融緩和の影響で株価は割高な状況にある

- 個別で割安株を探す、もしくは株価の割高感が減る(バフェット指数が100を切る)まで待つのが無難

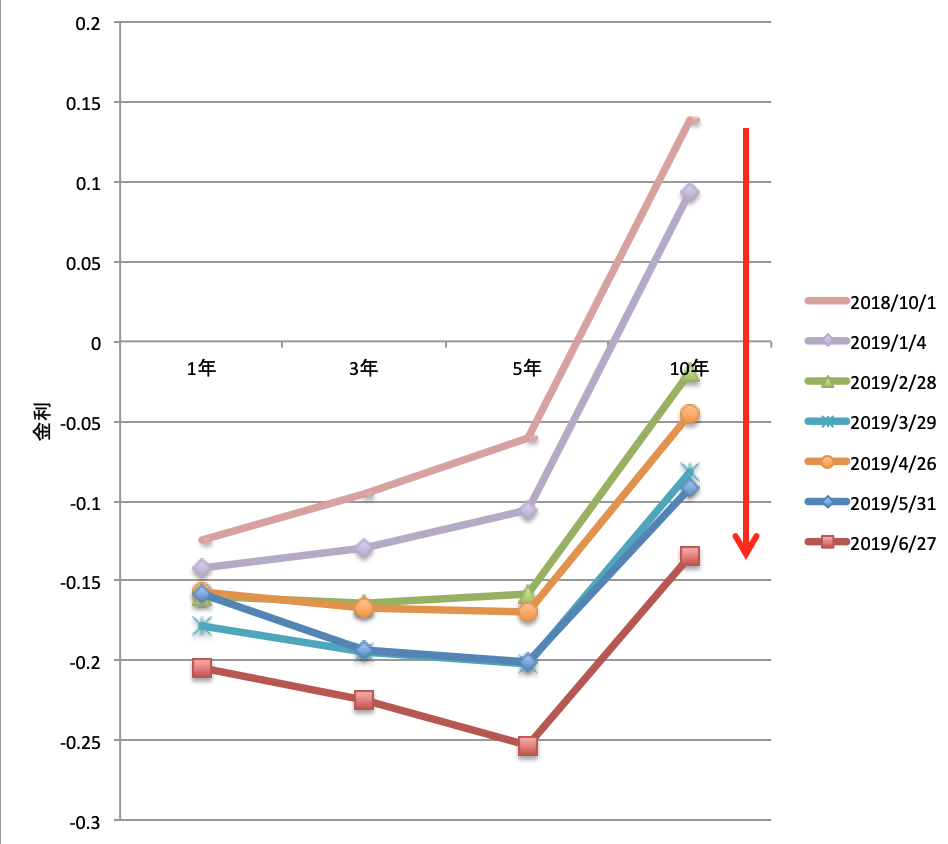

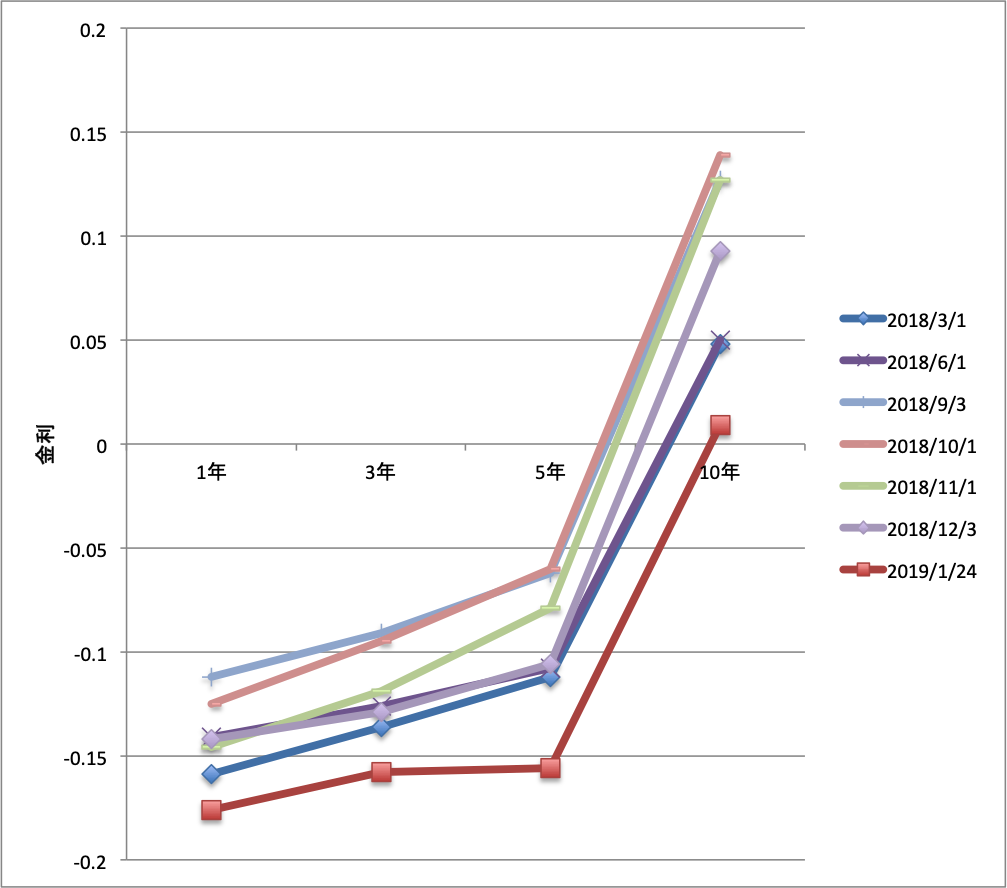

2. 2019年11月 アメリカ 〜逆金融相場〜

2.1 イールド・カーブ

引き続き、金利の低下が進んでいます。2019年9月には今年2回目の政策金利の引き下げをFRBが発表しました。その結果、直近のアメリカ政策金利の推移はこんな感じになっています。↓

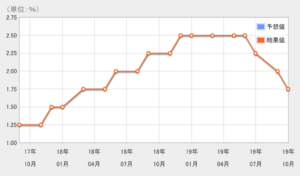

2.2 ブレーク・イーブンレート(BEI)

出典:10-Year Breakeven Inflation Rate | FRED | St. Louis Fed

アメリカ長期金利のブレークイーブンレートの推移は、昨年から減少し続けていましたが、直近で若干和らいだように見えます。9月に政策金利引下げを行った影響かと思います。

つまり、政策金利引下げ=企業にはプラス=多少は将来の景気が良くなるという考えです。

2.3 バフェット指数

出典:投資の森

【2019年11月23日のNYダウのバフェット指数:147】

- ITバブル前:142

- リーマンショック前:107

- 現在:147

NYダウはバフェット指数に着目すると、非常に株価が割高になっています。2年近くこの水準で推移しているので、バブルのような状態とも言えます。

2.4 NYダウ

出典:楽天証券 | ネット証券(株・FX・投資信託・確定拠出年金・NISA)

NYダウは直近のレジスタンスライン(抵抗線)になっていた26000円を超え、28000円目前まで上昇している。

52週移動平均線の上に、13、26週移動平均線があり、きれいな上昇トレンドとなっています。

ただ、株価の割高感を考慮すると、あまり積極的に購入するのは控えたほうがいいかもしれません。

逆金融相場

- バフェット指数がITバブルと同水準であり、かなり割高な株価

- 積極的な投資は控えたほうがいい

3. まとめ

- 日本は金融相場:個別で割安株を探す、もしくは割高感が無くなるのを待つ

- 米国は逆金融相場:積極的な投資は控えよう